在浙江余杭经济开发区(简称“余杭经开区”),一场以芯片为核心的产业变革正加速推进。作为余杭的工业主平台,余杭经开区以“芯机能”(芯片、泛机器人、数字能源)产业赛道为战略支点,通过精准招商、技术攻坚和生态构建,全力打造具有国际竞争力的芯片产业链集群。其中,浙江晶能微电子有限公司(以下简称“晶能微电子”)的成长,正是这一战略的生动缩影。

(图片说明:余杭经开区航拍图)

三年高速发展,实现从“缺芯”到“强芯”的跨越

走进晶能微电子的现代化工厂,两条功率模块生产线正满负荷运转,研发中心内工程师们正专注优化调试新能源领域功率芯片的设计与模块创新。

这家2022年落户余杭经开区的高新技术企业,正以惊人的速度实现跨越式发展:仅用两年时间便实现了从车规级自动化产线建设到SiC模块规模量产上车的跨越。其自主研发的车规级SiC模块已连续多月交付量超万套,为极氪全系车型提供核心动力支持。企业员工规模也从初创期的十余人扩张至近400人。

企业高速发展的背后,离不开晶能微电子功率半导体的核心技术突破。在晶能微电子CEO潘运滨看来,功率半导体是能量转换的‘心脏’,其性能直接决定着设备的能效水平。作为新能源汽车的关键动力转换装置,它既掌控着电能的流动方向,又精准指挥着能量的传输速度。比如,何时向电机输送“强电流”推动车辆加速,何时向空调、灯光分配“涓涓细流”维持正常运行,确保每一滴“电力血液”都用在刀刃上,都需要功率半导体精准把控。

据了解,2021年,国内新能源汽车产业因功率半导体芯片短缺遭遇“卡脖子”困境,几乎所有企业被迫延迟交付甚至停产。突破国外技术垄断、实现自主可控,成为行业变革的迫切需求。次年(2022年),晶能微电子应运而生,以“填补国产功率半导体空白”为使命,开启了自主研发之路。

“我们的芯片,别看它是一个光洁的表面,但里边有很多沟槽,每个沟槽中流动的是载流子,对电流的控制就越精准。”晶能相关负责人表示。目前,晶能微电子凭借SiC功率模块的技术研发创新与规模化应用成果,荣膺“中国SiC模块十强企业”。其自主研发的1200V SiC模块已批量应用于电动汽车主驱系统,通过高效能与高可靠性表现,成为行业技术升级的核心推动力。

在巩固新能源汽车领域优势的同时,晶能微电子依托在车规级功率半导体领域的技术积累,正将技术优势延伸至低空经济、具身智能机器人等战略性新兴产业。潘运滨表示,“当前功率半导体行业正处于快速转型期,人工智能浪潮势不可挡,我们将继续坚持技术创新与应用落地并重的发展策略,通过持续优化产品性能、深化场景应用创新、加强产业链协同,为客户提供更具价值的解决方案。”

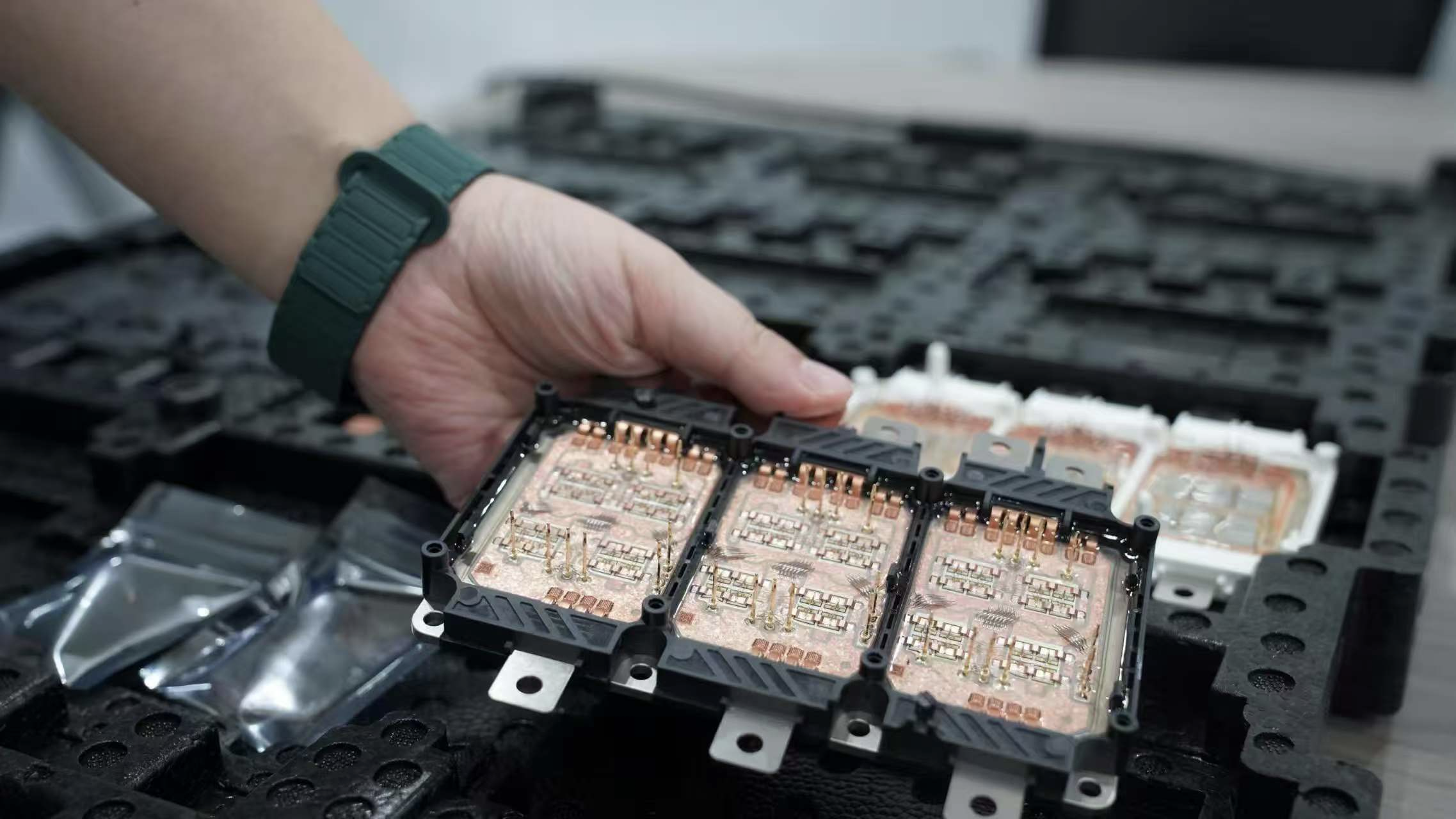

(图片说明:晶能微电子功率半导体芯片)

生态构建:从“单点突破”到“集群崛起”

晶能微电子的成长,也离不开余杭经开区“芯机能”产业链的战略布局。近年来,余杭经开区绘制芯片、泛机器人、数字能源等产业链图谱,精准锁定关键环节与技术壁垒,实施靶向招商。截至目前,已研判储备项目180余个,重点跟进90个,其中符合“芯机能”导向的项目占比达30%。

2023年,一家以半导体为主的产业园在余杭经开区正式开工建设,成为产业生态构建的里程碑。该园区聚焦半导体材料、零部件、装备三大领域,重点招引国内外半导体材部装项目及半导体产线的专业维修、服务、运行类企业,目标打造国内尖端半导体产业集群。通过上下游协同创新,该产业园致力于突破技术瓶颈,推动国产半导体从“跟跑”向“并跑”“领跑”转变。

“我们始终围绕‘强链、补链、延链’的逻辑开展招商。”余杭经开区投资促进处相关负责人表示。针对芯片产业,余杭经开区聚焦三大方向:一是材料端,重点引进高端硅基、碳化硅等化合物半导体材料企业;二是设备端,招引光刻机配套、封装测试设备等国产化替代项目;三是应用端,依托区内新能源汽车、机器人等产业基础,推动芯片与终端场景深度融合。“例如晶能微电子的落地,不仅补齐了车规级功率半导体的短板,更带动了上下游材料、设备企业的集聚。”与此同时,余杭经开区还通过“基金+基地”模式,为初创型芯片企业提供从研发到量产的全周期支持。

从单点技术突破到全产业链生态,余杭经开区正以“芯”赛道为起点,擘画一幅产业创新与集群崛起的新图景。(杨旭晓 王婷宇)